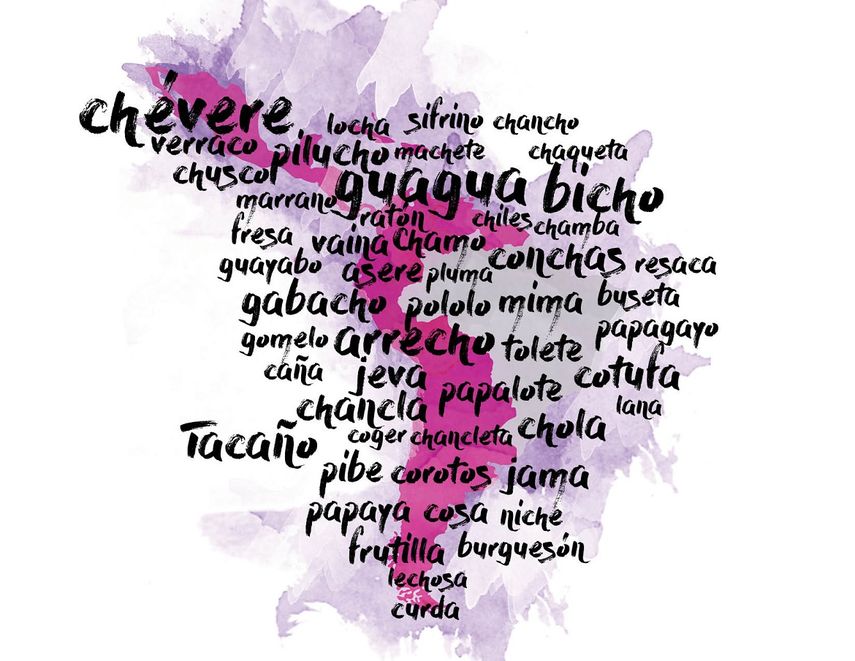

El idioma español nos une a los latinoamericanos

https://www.rae.es/dpd/

https://www.asale.org/damer/gu%C3%ADa

https://lenguaje.com/variedades-linguisticas/

Lo que nos distingue

Según el Diccionario de

Real Academia Española, regionalismo es un vocablo o giro privativo de

una región determinada. Y localismo, un vocablo o locución que solo

tiene uso en un área restringida.

La palabra machete

destaca en América por su polisemia. En Argentina y Colombia, es un

apunte para "copiar" en los exámenes. En Cuba, una máquina usada en las

fábricas de cigarros para cortar el tabaco. En Nicaragua, ocupación

retribuida. Un machete para los uruguayos es una persona avara y

mezquina. Los venezolanos lo usan para designar a un hombre eficaz o

capaz en alguna actividad en la que demuestra arrojo y decisión, o para

algo que se considera bueno o positivo.

Vaina es

para casi todos en Latinoamérica, la judía verde. Aunque también en

América Central, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, República Dominicana y

Venezuela se utiliza para indicar una acción que molesta o contraría.

Con el adjetivo arrecho,

colombianos, costarricenses, salvadoreños, hondureños y venezolanos

denominan a una persona iracunda o furiosa. Los jóvenes de Costa Rica

emplean coloquialmente arrecho para alguien que tiene suerte. Asimismo

en Venezuela, arrecho es lo intenso o muy vehemente; o algo arduo.

Para los cubanos verraco

tiene dos acepciones: persona con poca higiene, o persona tonta, que

puede ser engañada con facilidad. En Colombia se usa principalmente para

quien descolla en cualquier actividad: "es un verraco"; o para la

persona que está muy malhumorada: "se puso verraco".

La frutabomba

es el fruto del papayo, generalmente de forma oblonga, hueco y que

encierra las semillas en su concavidad. La parte mollar, semejante a la

del melón, es amarilla y dulce. Todos en América no llaman igual a esta

fruta. Así la nombran los cubanos, o papaya. Para

venezolanos y dominicanos, también es lechosa. Y la frase "dar papaya a

alguien" tiene el significado de ofrecerle una oportunidad.

A la hora de hablar español en la tierra de Jorge Luis Borges, hay que prestar atención: en Argentina mejor no decir "coger la taza o coger un taxi", y ni hablar de... conchas.

Los regionalismos, de acuerdo con la nación latinoamericana donde dialoguemos, posibilitan que un bolígrafo sea también una pluma o un lapicero. El trabajo puede ser jornal, chamba o laburo.

Los niños para los de América Latina pueden ser chavos, chamacos, pibes, chicos o chamos. Y un autobús, colectivo, camión o guagua. Los nativos de Estados Unidos son gringos o gabachos. El dinero es guita, plata, lana o marmaja. Los ajíes pueden ser también pimientos o chiles. Un cerdo es un chancho, un lechón, un puerco o un marrano.

Un cometa puede ser una chichigua, una pipa, una pandorga, un volador, o un papalote.

Pero también se usan las frases "a empinar papalotes" para enviar a

alguien lejos; o "hacer un papalote a alguien" con el sentido de

perjudicarlo.

En América Latina, para denotar disgusto se dice indistintamente fastidiado, amolado, tronado o compuesto.

La influencia indígena

La

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes detalla la influencia del

vocabulario de los pobladores indígenas de América en el momento de la

Conquista. Actualmente en el español con el que nos comunicamos están

palabras como barbacoa, butaca, cacique, caimán, caoba, hamaca, huracán,

loro, maíz, maní, piragua, sabana, tabaco. "Todas son voces antillanas

-arahuco-taínas- que hoy forman parte del léxico panhispánico".

Además

están los indigenismos nahúas como aguacate, cacahuete, cacao, chicle,

tiza, petaca y tomate, entre otros; o los del quechua como cancha, coca,

cóndor, llama, mate, pampa o vicuña.

Variantes del español latinoamericano

Los

lexicógrafos observan distintas variantes del español latinoamericano

relacionadas con las zonas geográficas y de desarrollo: español

amazónico; español boliviano, que se trata en su origen de la extensión

más norteña del antiguo y colonial dialecto del Cono Sur; español

caribeño, marcado con modismos e influenciado con el habla andaluza,

canaria y sobre todo por la presencia negra.

Se estudia además el

español centroamericano; el español cordillerano, que tiene influencias

del quechua, del aimará y de otras lenguas autóctonas extintas; el

español chileno; o el español colombiano- ecuatoriano, con sus centros

urbanos principales en Guayaquil, Bogotá y Quito.

Lo que se

conoce como la variante del español mexicano presenta un sustrato

indígena, esencialmente náhuatl. Hay una variación para el español

mexicano del Norte (Chihuahua, Sonora, Nuevo León, Sinaloa y Coahuila),

máxime por la entonación de las palabras (acento norteño).

El

español paraguayo, al igual que el usado en las provincias argentinas de

Misiones, Corrientes, Formosa y Chaco se caracteriza por tener fuertes

influjos del guaraní. Hay dos formas características del habla en el

español peruano: la ribereña y la modalidad central o limeña.

Los

lexicógrafos estudian también el español puertorriqueño, que se

distingue por la aspiración de la s final al final de sílabas; y por

último, el español rioplatense o porteño. Es una variante del que se usa

en los alrededores del Río de la Plata, la provincia argentina de

Buenos Aires y Uruguay. En lugar de decir "tú" se utiliza el "vos".

Una lengua viva

Según

el informe "El español: una lengua viva (2016)", elaborado por el

Instituto Cervantes, 567 millones de personas hablan español en el

mundo.

El 18% de los habitantes de Estados Unidos habla español,

de acuerdo con la misma fuente. "En 2060, Estados Unidos será el segundo

país hispanohablante del mundo, después de México", especifica el

Instituto Cervantes.

La Oficina del Censo de los Estados Unidos

ha pronosticado que los hispanos serán 119 millones en 2060. O sea, el

28.6% de la población estadounidense, casi uno de cada tres residentes

en el país, será hispano.

Probablemente en el futuro el español

pueda escucharse en cualquier ciudad de esta nación, más allá de Miami. Y

el escritor norteamericano Tom Wolfe tendrá nuevas referencias para

otras muchas novelas como Bloody Miami, y otros muchos personajes que hablen español como Néstor Camacho, un policía de origen cubano.

https://www.diariolasamericas.com/america-latina/el-espanol-que-hablamos-los-latinoamericanos-n4132738

VARIANTES LINGÜÍSTICAS

https://cvc-cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/sicele/sicele/03/006_matiasmonheher.htm

https://www.asale.org/damer/

El español en

el mundo

El español, también conocido como castellano por su origen en la

provincia de Castilla, es una de las lenguas más habladas actualmente. Según

estudios realizados en los últimos años por importantes instituciones encargadas

de la enseñanza del español, el idioma es hablado o estudiado por más de 500

millones de personas en todo el mundo, entre las cuales más de 450 millones lo

dominan plenamente, más de 50 millones lo hablan con alguna limitación y cerca

de 20 millones están en proceso de aprendizaje. De acuerdo con esos datos, la

lengua de Cervantes reina detrás del mandarín y, por primera vez, por delante

del inglés, alcanzando el rango de segunda lengua franca en el mundo. Es decir,

el 67% de la población mundial es ya hispanohablante.

El español —que empieza su difusión fuera de la península Ibérica

durante los siglos xv y xvi— es la lengua oficial de veintiún países: España

(Europa); Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador,

Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico,

República Dominicana, El Salvador, Uruguay y Venezuela (América); y Guinea

Ecuatorial (África). Además de estos países, se habla español en partes de

Estados Unidos y también en Israel y Filipinas, aunque como lengua minoritaria.

El español es también uno de los idiomas oficiales de la ONU, de la UNESCO, de la UE y del MERCOSUR. Así que su

importancia se debe no solo al número de hablantes, sino también a su extensión

y a su difusión internacional.

Frente a la enorme extensión del español, un problema a más se plantea

en el proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma de Cervantes, que es la

diversidad lingüística, que se refiere a las variantes de la lengua, las cuales

poseen rasgos fonéticos, léxicos y morfosintácticos particulares.

Los usuarios del español saben muy bien que no todos los hablantes de la

lengua hablan de la misma manera, es decir, no utilizan la misma variedad del

idioma. El español contemporáneo, por ejemplo, no es el mismo español que se

hablaba en España en los siglos xv y xvi, cuando los primeros españoles

llegaron a América. Asimismo se percibe que el español que se habla hoy día en

Buenos Aires no es igual al español que se habla en la Ciudad de México, en San

Juan, en Tenerife o en Salamanca, en España.

La enorme extensión del idioma español ha estimulado la atención

académica, de modo que, desde los años veinte del siglo pasado, se han

producido innúmeros estudios sobre el tema de la diversidad lingüística del

español, principalmente la de los países hispano-americanos (Lipski, 1994).

Ese tema también ha dado origen a creaciones jocosas, como es el caso del

famoso video «Qué difícil hablar el español», de dos músicos colombianos,

disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=eyGFz-zIjHE (acceso 29/12/2016).

Las variedades de la lengua

En el proceso de comunicación, la lengua puede presentar diferentes

variedades, producidas por distintas causas, entre las cuales señalamos las

principales: variedades diacrónicas (históricas), variedades diatópicas

(geográficas); variedades diafásicas (funcionales) y variedades diastráticas

(socioculturales).

Para entender por qué una lengua como la española se manifiesta en variedades

aparentemente tan distintas hay que apelar a tres factores, ajenos a la misma

lengua, pero que afectan de un modo directo a su origen y desarrollo. Hablo de

la historia, de la geografía y de la sociedad. También las situaciones o

contextos comunicativos influyen sobre la forma de la lengua, pero en un nivel

más restringido y, en gran parte, dependiente de los tres primeros. (Moreno

2014: 18)

Las variedades diacrónicas representan los cambios que una lengua

puede presentar con el paso del tiempo. Esto explica el desaparecimiento de

algunos conceptos (botica, alberca, fenecer) y el

aparecimiento de otros (zapping, estándar, internet),

implicando una diferencia entre distintas generaciones de hablantes. Solo como

ilustración, un texto como el de Don Quijote de la Mancha, escrito a

principios del siglo xvii, podría muy bien presentarse escrito de la siguiente

forma: «En un lugar muy cool llamado La Mancha de cuyo nombre ni idea

hace mucho tiempo que se parchaba un man llamado hidalgo …»

Las variedades diatópicas se basan en el emplazamiento geográfico

de los hablantes, lo que explica la diversidad de dialectos y hablas locales.

Existe la variable general y la variable local. El primer caso lo podemos

analizar a partir del español a nivel continental (América del Sur y América

Central) y el segundo, a partir de las diferencias entre los habitantes de un

país (Norte-Centro-Sur). De acuerdo con este tipo de variedad, las palabras

reciben diferentes denominaciones en función de la distancia geográfica que separa

a los hablantes de la lengua. Un ejemplo es el vehículo utilizado para el

transporte colectivo de pasajeros en las ciudades, que recibe diferentes

nombres, como autobús, colectivo o guagua (entre otros)

dependiendo de la localidad.

En efecto, la geografía puede resultar decisiva para la vida social de

las lenguas y más si se trata de una geografía extensa y diversa, como la del

mundo hispánico. El espacio es un factor esencial en la formación y evolución

de las lenguas, como lo es para su articulación en modalidades o variedades.

Aunque el reconocimiento de una lengua pasa por la existencia de una serie de

elementos constantes, invariables o generales, identificables a lo largo y

ancho de su dominio territorial, lo cierto es que todas las lenguas naturales

ofrecen conjuntos de rasgos variables, en correspondencia con su geografía. (Moreno

2014: 26-27)

Las variedades diafásicas tienen que ver con la situación de cada

acto comunicativo, que hace que el hablante seleccione un determinado nivel de

la lengua con el objetivo de adecuarse a sus interlocutores. Esto explica la

existencia de dos estilos: el formal (Ej. decir «buenos días» y «hasta

luego» al jefe de trabajo) e informal (Ej. decir «hola» y «chao» a un

amigo). También explica la existencia de las jergas y el argot. Las jergas son

unas variantes lingüísticas especiales que emplean a menudo los miembros de

ciertos grupos profesionales o los aficionados a determinados temas,

existiendo, en este caso, la jerga profesional de los médicos, de los abogados,

de los aficionados a los toros, etc. El argot es un término que se utiliza para

referirse a las jergas específicas que emplean los miembros de algunos grupos

marginales, existiendo así el argot carcelario, el del mundo de la droga, el de

la delincuencia, etc.

Por fin, las variedades diastráticas están determinadas por las

diferencias sociales y culturales entre los hablantes, distinguiéndose entre un

nivel culto y un nivel vulgar. Estas diferencias responden a edad, sexo, nivel

académico, profesional o social (entre otros).

Todos los condicionamientos citados anteriormente se suelen dar de forma

simultánea e independiente en la producción de cada tipo de texto. Un texto

andaluz, por ejemplo, puede ser a la vez y según los casos, culto y formal o

culto y coloquial, etc.

Ante esta realidad de la lengua como un complejo diasistema formado por

diversas variedades, el profesor de ELE debe elegir la variedad que mejor

servirá de modelo para el aprendizaje en el aula. Narciso M. Contreras

Izquierdo (Universidad de Jaén), en su artículo acerca de las variedades

del español en la enseñanza de ELE, observa que, en la tradición sobre la

enseñanza de ELE, se encuentran tres posturas sobre qué variedad elegir. La

primera es la que toma como referencia y modelo una variedad concreta

prestigiada por diversos factores socioculturales e históricos. La referencia

para algunos sería el español de Castilla, tomado como el «mejor español»

frente a las otras variedades. Sin embargo, con el paso del tiempo esa postura

se ha modificado, de modo que en los días actuales no se puede considerar que

una variedad sea mejor que otra. La segunda postula que, ante la imposibilidad

de enseñar todas las variedades, se tomaría como base lo que de común tienen

todas ellas. De ahí la existencia de conceptos como «lengua común», «estándar»,

«general» o «norma». La tercera es la que estima que la selección de la

variedad o variedades debe tener en cuenta las necesidades del alumno. Esta

propuesta es la que está de acuerdo con los principios más actuales en la

adquisición de segundas lenguas. Según Izquierdo, es la norma culta de la zona

donde el alumno estudia o con la que va a entrar en contacto, de acuerdo con

sus intereses y necesidades, la que se constituye en modelo de referencia,

puesto que hay menos distancia entre las normas cultas de dos zonas alejadas en

el espacio que entre la norma culta y la variedad coloquial de una zona

concreta. Sin embargo, es importante que el profesor, además de determinar la

variedad que necesitan sus alumnos (variedad central), debe también propiciar

que conozcan lo más característico de otras (variedades periféricas). De la

misma manera, el profesor debe tener conocimientos básicos acerca de este tema,

es decir, de las variedades de la lengua. Por fin, hay que considerar que la

variedad del profesor puede no coincidir con la seleccionada como modelo de

curso. En este caso, lo más importante es que el profesor, nativo o no, conozca

bien la variedad que presenta a sus alumnos.

El español de España y el español de América

Al acompañar los hechos que marcaron la vida de España e Hispanoamérica,

muy pronto nos damos cuenta de que la diversidad forma parte de la historia de

estos territorios y, consecuentemente, de su lengua.

Como dice Francisco Moreno, en su obra La lengua española en su

geografía, la lengua española ha caminado mucho, tanto en el tiempo como en

el espacio y, como es natural, se ha ido transformando y enriqueciendo, a la

vez:

El español es una lengua milenaria y por lo tanto ha experimentado

muchas vicisitudes a lo largo del tiempo, en circunstancias políticas muy

diversas y en entornos comunicativos muy dispares. Esa longevidad significa,

por un lado, que la lengua ha sido instrumento de comunicación útil para una

comunidad de hablantes durante un tiempo considerable; por otro lado, significa

que la lengua ha tenido que adaptarse a muy diferentes circunstancias, a partir

de las cuales ha enriquecido todos sus recursos lingüísticos. (Moreno 2014:

19)

En el siglo ii a. C., viven en la Península Ibérica (hoy Portugal y

España) los celtas y los íberos. Posteriormente, los romanos invaden la

Península, que pasa a ser una provincia del Imperio Romano de Occidente. Este

impone como lengua única el latín, que ya traía muchas palabras del griego. El

español, como se sabe, es una lengua romance, heredera del latín.

En el siglo v d. C.., desaparece el Imperio Romano y cada provincia

sigue su propio camino. En la Península, al desaparecer el Imperio, se hablaba

una evolución del latín clásico diferente a la de otras zonas del Imperio,

debido, principalmente, a los efectos del sustrato prerromano.

Después de la desaparición del Imperio Romano, la Península es invadida

por los visigodos, con su influencia germana. Los visigodos eran un pueblo ya

romanizado, pero que todavía mantenía su lengua que, si por una parte nunca

había llegado a convertirse en lengua de comunicación general, por otra dejó

algunos rastros a causa del superestrato.

En el siglo v d. C., termina el reinado de los visigodos, con la llegada

de los árabes, que ejercieron una gran influencia en la lengua y cultura de

España. Por ser muy prestigiosa culturalmente, fue adoptada como lengua de

comunicación en muchas zonas de la Península.

El dominio árabe tiene una larga duración, nada menos que ocho siglos.

En este período los reinos cristianos del norte, que resistieron al dominio

árabe y que, por su vez, siguieron manteniendo sus lenguas de origen romance,

van organizándose y reconquistando territorios. La situación lingüística es muy

inestable por la pujanza que tomaba el reino de Castilla y, consecuentemente,

la lengua que en él se hablaba, el castellano.

En el siglo xvi el panorama político y lingüístico de la Península se

reduce significativamente, de manera que solo existen dos estados, Portugal,

donde la lengua hablada será el portugués, y España, donde se hablarán cuatro

lenguas que permanecen en la actualidad: catalán (Cataluña, Valencia,

Baleares), vasco (Vizcaya, Guipúzcoa y norte de Navarra), gallego (Galicia) y

castellano (hablado en el resto de España), presentando cada una de estas

lenguas diferentes modalidades regionales. El castellano va imponiéndose

paulatinamente como lengua general del reino de España y en el siglo xviii hay

una culminación de este proceso con la imposición de su uso exclusivo en la

enseñanza. Tanto el portugués como el español se expanden fuera de las

fronteras europeas.

En el siglo xv reinaban en España Fernando de Aragón e Isabel de

Castilla. Fueron ellos los que unificaron en una sola nación los reinos

dispersos e hicieron del castellano su lengua oficial. Cuando vino Cristóbal

Colón y descubrió América en 1492, introdujo el castellano y facilitó que esta

lengua se enriqueciera con el aporte de las lenguas indígenas americanas.

[...] El rey Carlos III, en 1770, declaró el castellano idioma oficial

del imperio español, extendido por toda América hispanohablante, Filipinas,

Asia y otras posesiones en Europa. (Vargas Sierra 2005: 23)

Como hemos visto, el español (o castellano) —que surge de una mezcla de

varias lenguas, como el celta, el latín, el griego, el germano y el árabe—, no

es la única lengua que se habla en España. Actualmente, aunque es el español el

idioma oficial en todo el país, hay regiones bilingües, como Galicia, Cataluña

y El País Vasco, en las cuales se habla, también, gallego, catalán y euskera,

respectivamente. De la misma manera, en Hispanoamérica hay países donde, además

del español, se hablan lenguas indígenas. Este es el caso del Paraguay donde se

habla español y también guaraní.

En el caso del español particularmente, algunos estudios sobre la

situación lingüística actual presentan ocho dialectos, según las zonas donde se

habla el idioma: el leonés, el aragonés, el judeo-español, el extremeño, el

murciano, la modalidad lingüística andaluza, el canario y el español de

América.

La expansión del español hacia los países del continente americano es la

que proporcionará su enorme extensión. Tal como ocurre en Canarias, la

colonización lingüística de América se hace por hablantes andaluces, en su

mayoría.

El período de conquista y colonización de América fue muy rápido, una

vez que hacia 1540 ya se daba por concluida. Ante el avance del castellano

muchas lenguas autóctonas desaparecieron; otras se salvaron —como el nahua, el

quechua y el guaraní— y aportaron elementos al léxico del español.

El español es la lengua oficial de diecinueve países hispanoamericanos.

También se habla español (al lado del inglés) en numerosas islas de las

Antillas y en EE.UU. En este país los hispanohablantes —más de 20 millones— están

representados, principalmente, por cubanos en Miami, donde formaron una colonia

tras la revolución de 1959. Esta colonia está formada por profesionales y

miembros de la alta burguesía que lucharon por la imposición del español en la

vida diaria y también escolar. Otro grupo es el de los chicanos, término

utilizado en Estados Unidos para referirse a los mexicano-estadounidenses,

principalmente de Texas o California. En general, son trabajadores manuales o

agrícolas sin mucha formación y que, por esta razón, se ven discriminados por

no conocer suficientemente la lengua dominante.

En lo que se refiere al «español de América», esta expresión debe ser

entendida como el conjunto de variedades dialectales que se hablan en el

continente americano, ya que, en realidad, los hispanoamericanos no hablan de

la misma manera: el habla argentina es distinta del habla cubana, y la de un

peruano o chileno tampoco es igual a la de un mexicano o guatemalteco. Así que

los textos que hablan del «español de América» en general no dejan de mencionar

algunos rasgos exclusivos de algunas regiones, que se pueden observar en los

varios niveles de la lengua.

A continuación, vamos a tratar algunos aspectos lingüísticos que señalan

las variaciones de la lengua española, según las diversas regiones de España e

Hispanoamérica.

Nivel lexical

El léxico americano es muy rico y está lleno de ejemplos de indigenismos

(mucama = criada), arcaísmos (pollera = falda) y

neologismos (ruletero = taxista), que lo hacen difereciar del

léxico utilizado en España. Tal vez sea este el nivel donde más se hacen notar

las diferencias entre el español que se habla en España y el español que se

habla en América. Para expresar una misma idea, se usan diferentes palabras en

distintos países.

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/sicele/sicele03/006_matiasmonheler.htm

https://silviarojasesp.blogspot.com/2016/04/variedades-linguisticas_20.html

https://nte.mx/la-diversidad-hispanoparlante-lenguaje-segundo-de-secundaria/ Busca aquí:

https://diccionariovariantesespañol.org/glosario/